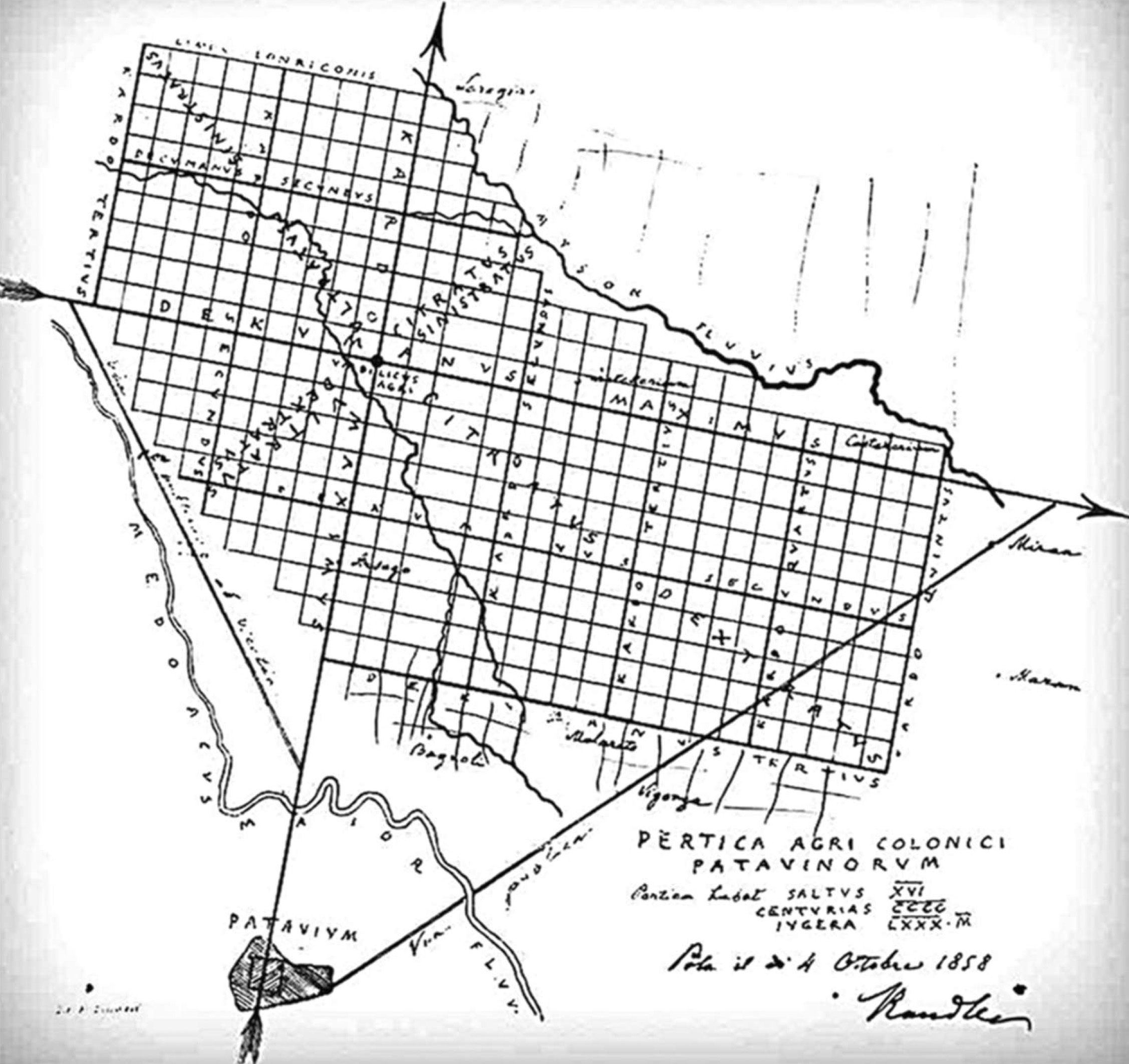

L’organizzazione agraria di epoca romana ha da sempre rivestito un ruolo centrale negli studi topografici dedicati alla Venetia. Questo territorio è stato uno dei primi a suscitare interesse per lo studio della centuriazione, anche grazie agli stimoli provenienti dalle esplorazioni in Tunisia, nei pressi di Cartagine, condotte dal capitano di vascello danese Christian Tuxen Falbe.

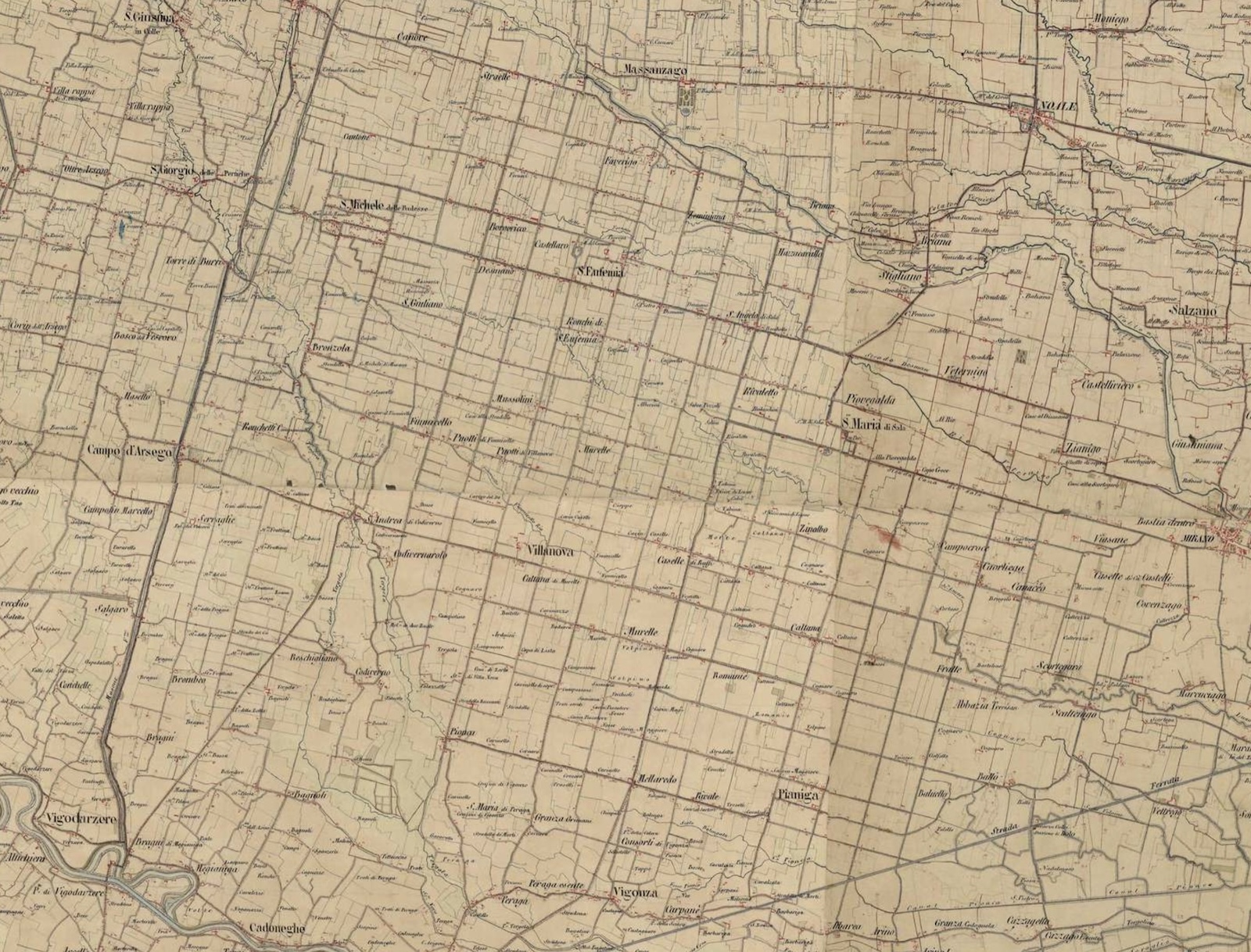

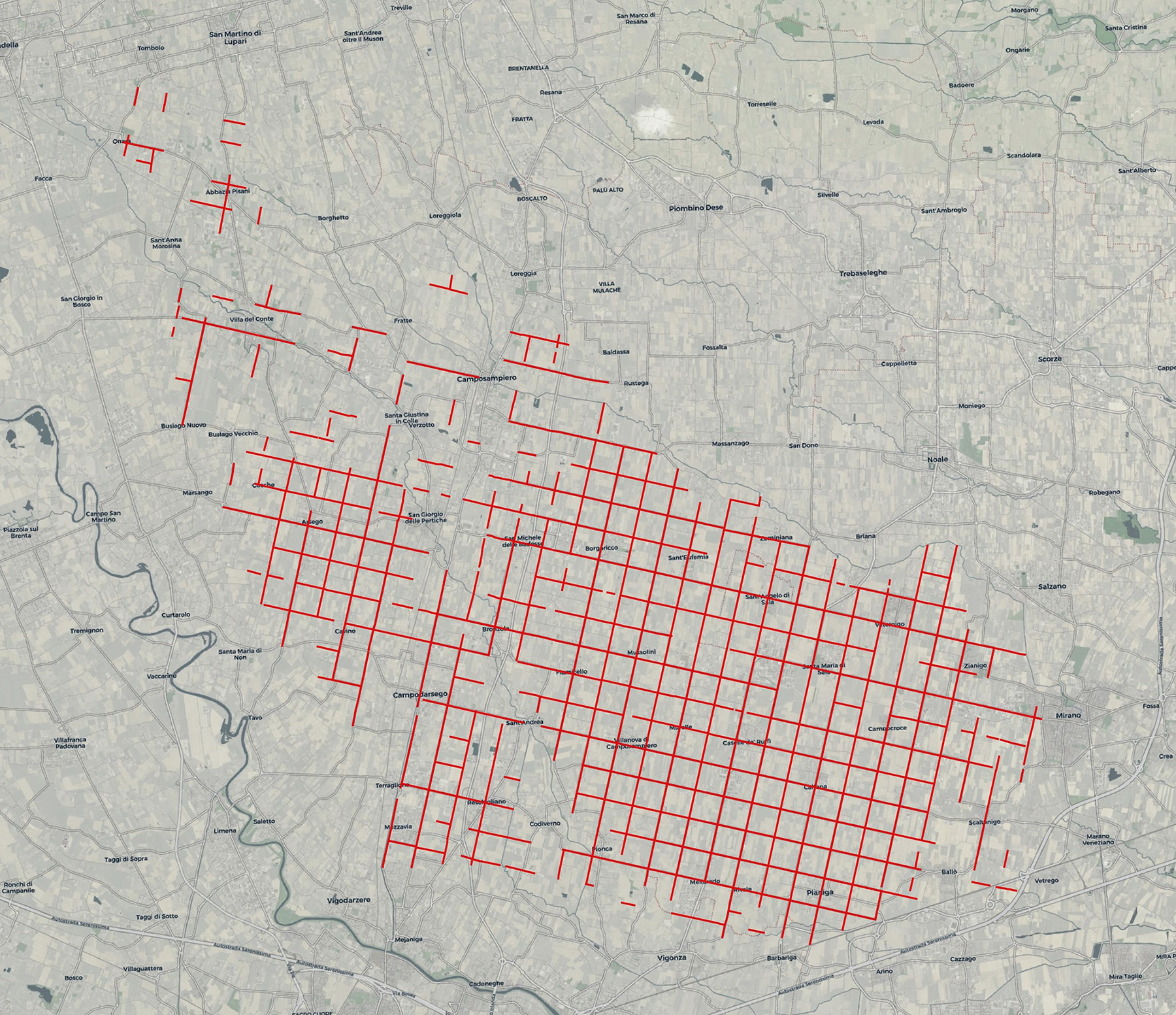

Nel 1846, Enrico Nestore Legnazzi, studente della Facoltà di Matematica dell’Università di Padova, fu tra i primi a notare nelle campagne tra Camposampiero, Noale e Vigonza una “perfetta simmetria”. Descrisse queste terre come caratterizzate da

“…strade tutte rettilinee incontrantisi sempre a distanze uguali sotto angolo retto, e conservanti per lunga estesa la loro direzione…”

(Legnazzi N. 1887, Del catasto romano e di alcuni strumenti antichi di geodesia)

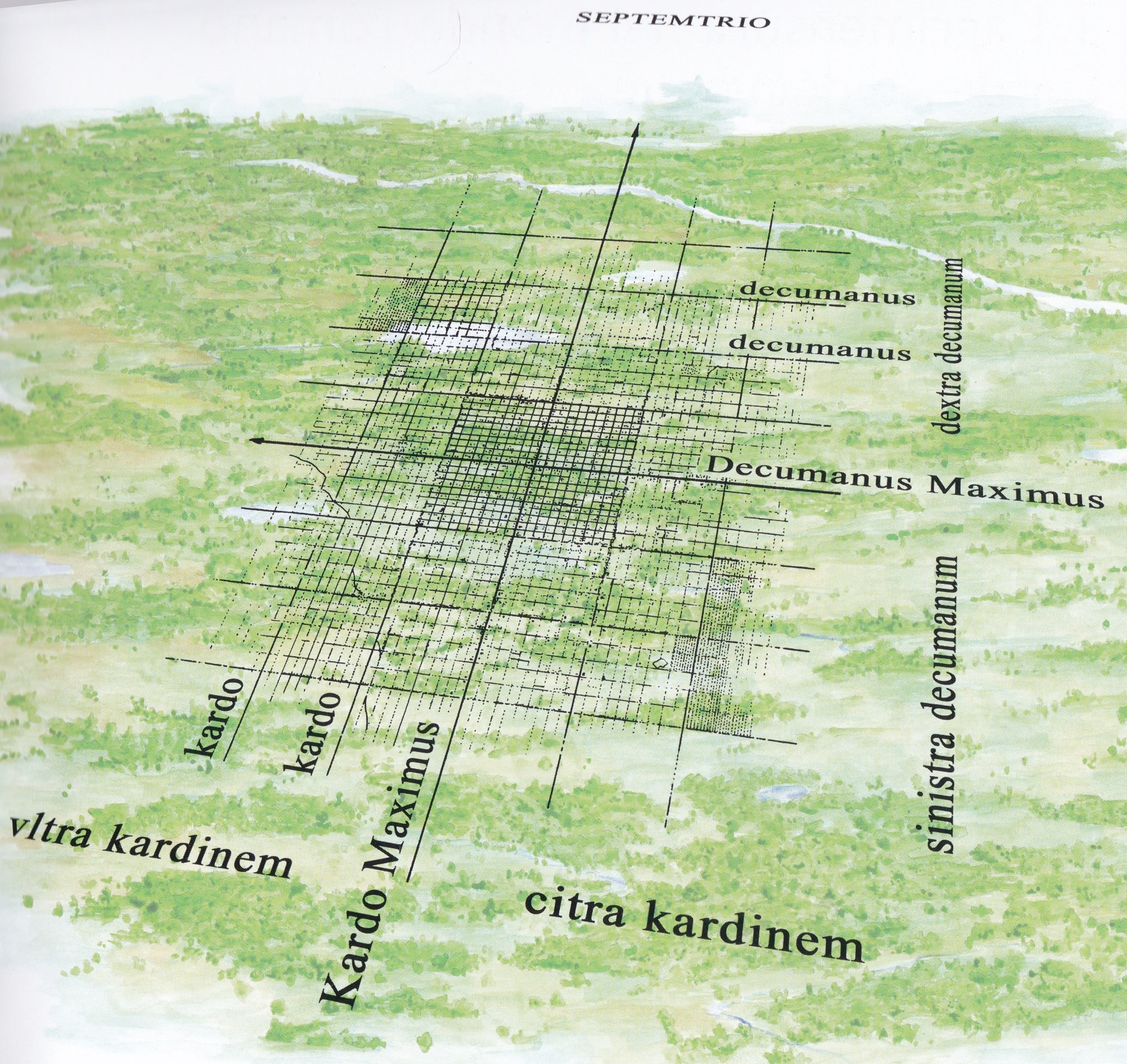

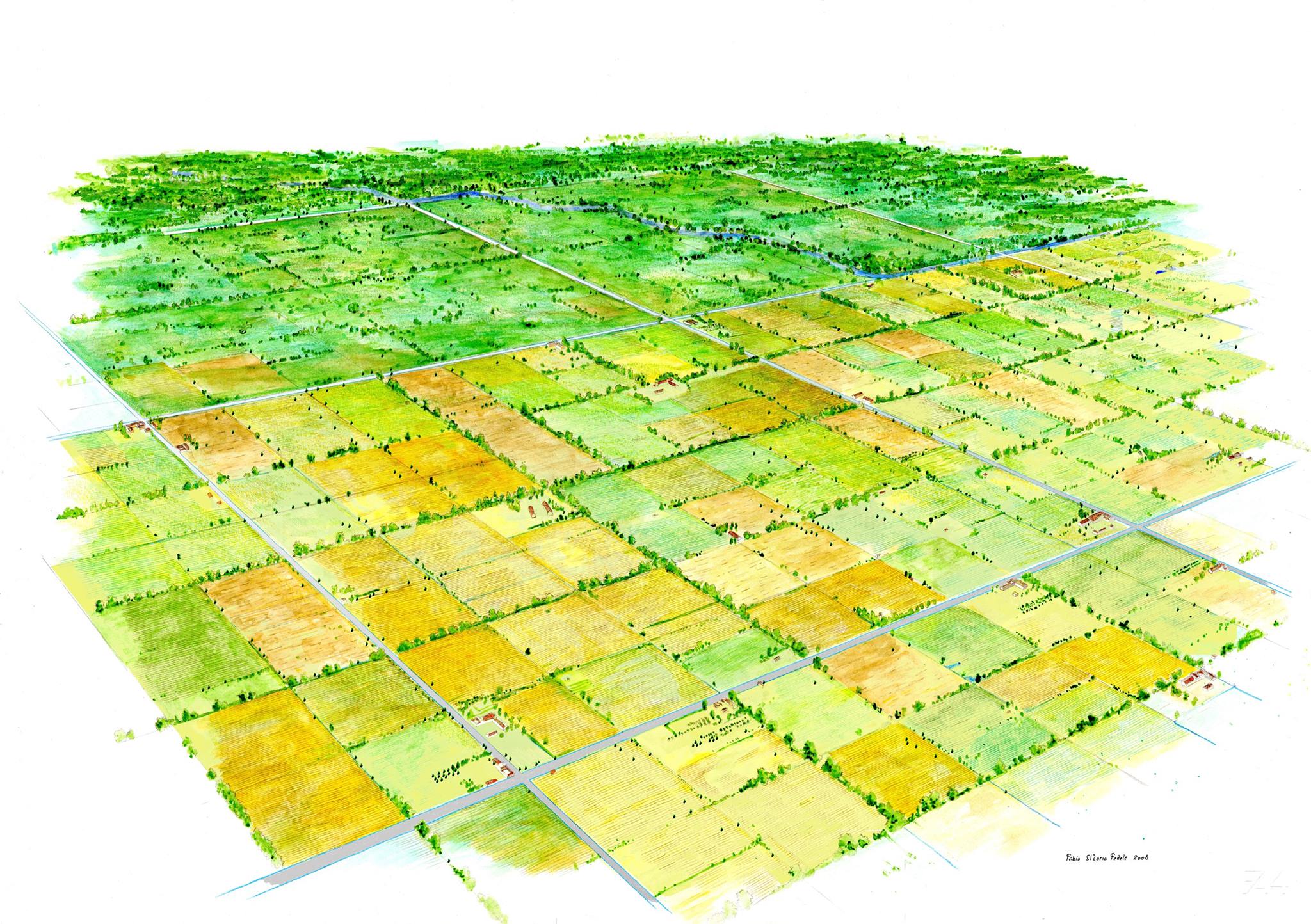

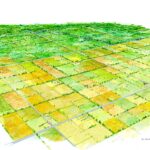

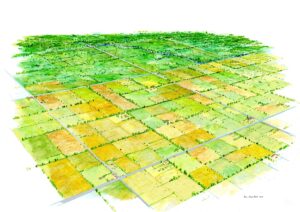

Questa scoperta segnò l’inizio di una lunga tradizione di studi territoriali, a cui contribuirono anche personalità come Pietro Kandler e Andrea Gloria. Le loro ricerche rivelarono le tracce della centuriazione romana, un sistema di divisione e attribuzione dei campi, che produsse, come esito materiale, la realizzazione di assi paralleli e ortogonali tra loro e la trasformazione delle campagne in enormi scacchiere.

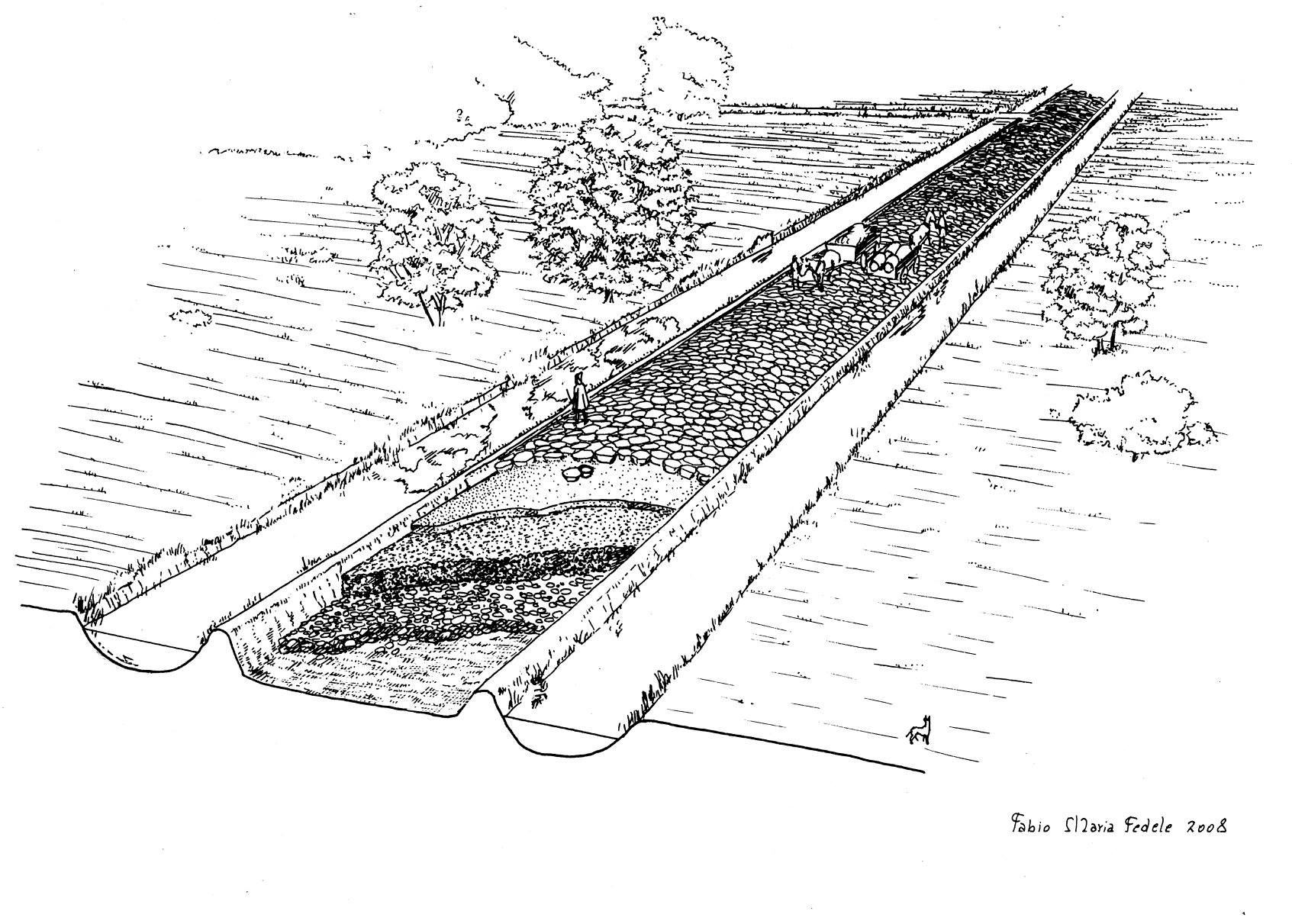

Questi interventi, noti come pratiche gromatiche, rappresentano esempi di pianificazione territoriale su larga scala. La gestione delle acque e l’organizzazione agraria non solo garantivano una buona resa agricola, ma hanno lasciato un’impronta evidente nel territorio che è ancora oggi visibile, in particolare nelle campagne di Padova, nel Trevigiano e nell’entroterra veneziano. Queste terre possono essere considerate come veri e propri “monumenti” del paesaggio, testimoni dell’efficienza e lungimiranza della pianificazione romana.

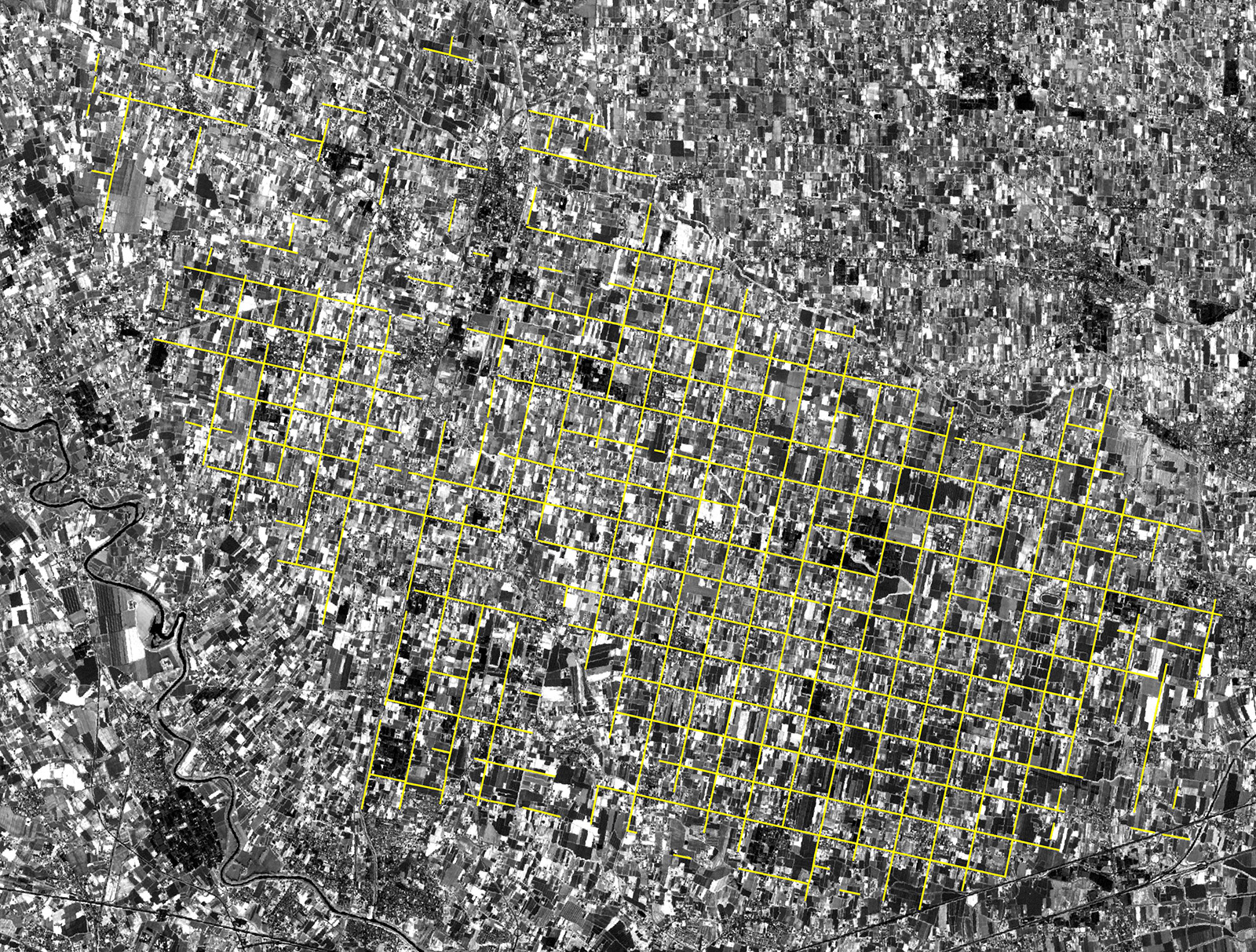

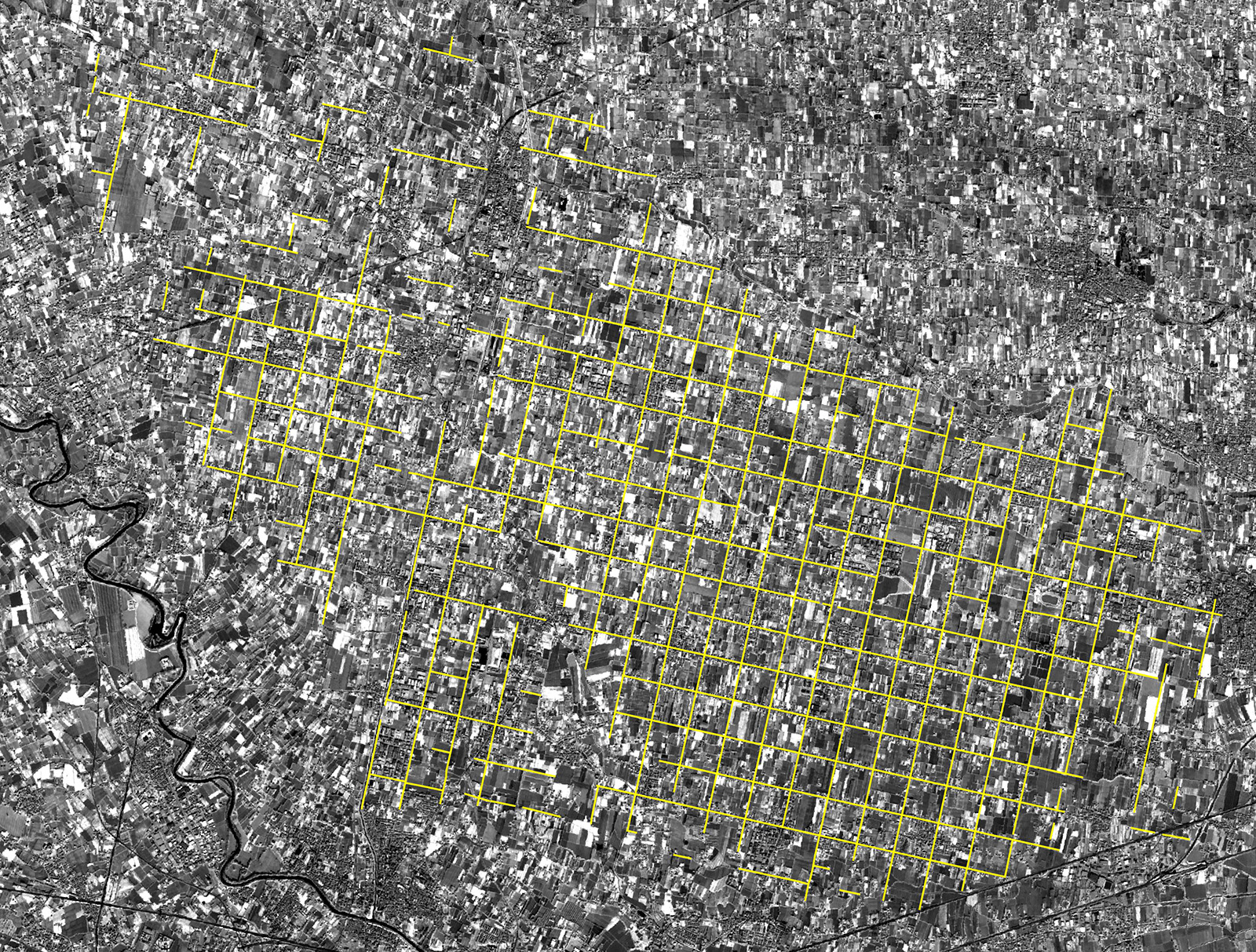

Il territorio a nord-est di Padova rappresenta uno degli esempi meglio conservati e più noti di centuriazione romana nella Venetia. Questo sistema agrario si basa su centurie quadrate di circa 710 metri per lato (equivalenti a 20 actus), suddivise internamente da limiti. detti limites intercisivi, che formano quattro fasce rettangolari orientate lungo i decumani.

I due principali assi generatori di questa centuriazione sono stati identificati con l’attuale via Desman, corrispondente al decumanus maximus, e con un tratto di circa 9 km dell’attuale SR 307 (nota come “Strada del Santo”), che coincide con il kardo maximus. Il decumanus maximus attraversa località come San Michele delle Badesse e Borgoricco, e sembra mantenere nel toponimo un legame con l’antica pratica gromatica romana, confermando l’importanza storica di questo asse stradale.

Il kardo maximus, che collega Vigodarzere a sud e Camposampiero-Loreggia a nord, è considerato parte dell’antica via Aurelia, un tracciato che collegava Padova ad Asolo, sebbene sia attestato solo in documenti medievali.

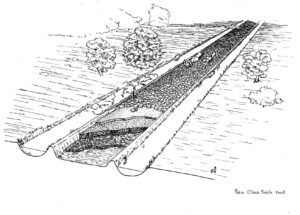

L’estensione effettiva dell’agro centuriato non è ancora stata determinata con certezza. A occidente e meridione, i limites si estendevano probabilmente fino al fiume Brenta. Nonostante le tracce di queste lineazioni siano rarefatte lungo la riviera da Sant’Anna Morosina a Vigodarzere, è possibile che in epoca romana la situazione fosse diversa. Le fonti storiche indicano la presenza di un ampio bosco, che durante l’alto medioevo ricopriva le campagne vicine al Brenta. Questo suggerisce che, in assenza di un efficiente controllo delle infrastrutture agrarie, si formarono aree incolte o boschive. Recenti scavi archeologici lungo la sponda sinistra del Brenta, in occasione di lavori edili, hanno rivelato canali e infrastrutture idrauliche romane a una profondità di 1,30-1,40 metri. Questi ritrovamenti confermano che le infrastrutture erano allineate con l’orientamento della centuriazione patavina.

Verso nord, il territorio centuriato si estendeva fino alla linea delle risorgive, il cui limite variava con il livello della superficie freatica. Questo fenomeno ha contribuito alla conservazione e cancellazione delle tracce centuriali, visibili oggi, seppur debolmente, fino a Onara, Sant’Anna Morosina, Borghetto e Loreggia.

Il confine nord-orientale doveva attestarsi probabilmente lungo il corso del Musone Vecchio. Quella, infatti, è la linea che doveva rappresentare in epoca romana il confine condiviso tra la centuriazione di Padova e quella di Altino e, in età medievale, il confine nord-orientale del territorio di Padova, come viene ricordato nel sigillo della città: Muson, mons, Athes, mare certos dant michi fines

Meno certo è il confine orientale della centuriazione patavina. Analisi satellitari hanno rilevato lineazioni fino all’area di Mestre, suggerendo un possibile prolungamento della centuriazione in quella direzione. Un documento del 780 d.C. menziona la Mestre cencturia, che potrebbe riferirsi a un impianto centuriale vicino a Mestre. Tuttavia, non si può escludere che questa cencturia appartenesse all’agro di Altino. Le tracce di centuriazione a est di Mirano., tuttavia, sono molto labili e potrebbero non rappresentare segni attendibili.